Oleh

Sastra yang Membela Korban, Bukan Kekuasaan.

“Saat itu adalah waktu terburuk ketika saya dibebaskan. Itu adalah penjara terbesar yang harus saya hadapi”.

Martin Aleida mengenang kembali ketika ia dibebaskan dari penjara pada akhir tahun 1966. Penulis yang waktu itu berusia dua puluh dua tahun itu keluar dari penjara dan kembali ke Jakarta tanpa bisa menemukan teman-teman dan kamerad-kameradnya. Tempat kerjanya, Harian Rakjat, surat kabar resmi Partai Komunis Indonesia (PKI), sudah tidak ada lagi. Partai dan organisasi budayanya, Lekra (Lembaga Kebudajaan Rakjat), dilarang –dan sejak saat itu menjadi organisasi ilegal.

Tiga bulan setelah pandemi, Tricontinental: Institute for Social Research menghubungi Martin yang kini berusia tujuh puluh enam tahun. Meskipun berasal dari Sumatera Utara, Martin telah tinggal di Jakarta sejak awal 1960-an, tuturnya ketika ia menjawab pertanyaan kami dari perpustakaan lokal yang ia kunjungi setiap hari Sabtu.

Disadur dari halaman tentang, Tricontinental: Institute for Social Research adalah sebuah lembaga internasional yang dipandu oleh gerakan dan organisasi rakyat. Tricontinental berusaha menjembatani produksi akademik dan gerakan sosial politik untuk mendorong pemikiran kritis dan membangkitkan perdebatan dan penelitian dengan perspektif emansipatoris yang melayani aspirasi rakyat.

“Ada banyak kejadian dan perasaan yang saya alami selama lima puluh tahun terakhir yang tidak bisa saya ceritakan.” Martin pertama-tama bercerita tentang memoarnya yang baru saja diterbitkan, Romantisme Tahun Kekerasan. Namun, Martin sama sekali bukan namanya.

“Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan militer di bawah Jenderal Soeharto, untuk menulis, saya harus menggunakan nama samaran – Martin Aleida – karena sebagai penulis saya dilarang oleh pihak berwenang untuk menulis. Dituduh secara sewenang-wenang dan tanpa bukti bahwa saya terlibat dalam upaya kudeta yang gagal pada Gerakan 30 September 1965 [juga dikenal sebagai G30S] oleh militer, saya tidak dapat kembali ke bidang profesional saya sebagai penulis. Hal yang sama berlaku untuk ribuan guru, pegawai negeri, bahkan dalang wayang yang dilarang untuk kembali ke bidang mereka, kecuali mereka siap untuk diselidiki berulang kali dengan kemungkinan ditahan, dan yang terburuk, dihilangkan.”

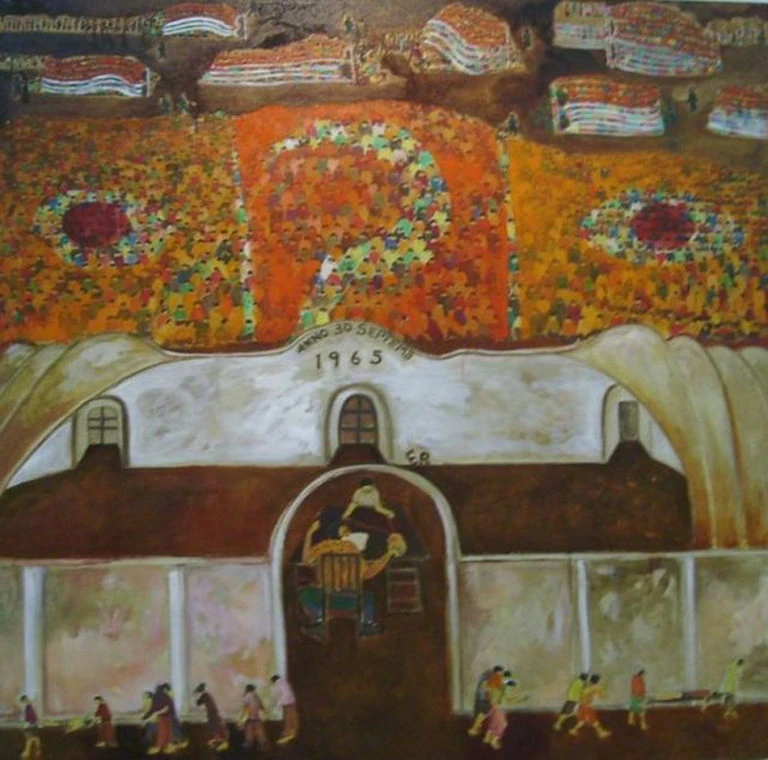

Gerakan 30 September adalah kelompok sempalan militer yang melakukan aksi di pagi buta pada tahun 1965, yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan enam pejabat senior. Meskipun detail dari peristiwa tersebut masih samar, yang jelas adalah bahwa komunis dijadikan kambing hitam. Peristiwa ini selanjutnya akan menjadi dalih yang tepat untuk penumpasan genosida terhadap PKI. Dipimpin oleh Jenderal Suharto yang didukung oleh Amerika Serikat –yang mungkin lebih dikenal oleh CIA daripada rakyat Indonesia pada saat itu –dalam beberapa bulan setelahnya, satu juta orang komunis dan simpatisannya dibunuh. Presiden Sukarno – yang bukan seorang komunis, tetapi masih merupakan pejuang besar proyek Dunia Ketiga dan penyelenggara Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung – digulingkan. Suharto dan kediktatoran militer ‘Orde Baru’ akan tetap berkuasa selama tiga puluh dua tahun ke depan hingga tahun 1998.

Dihadapkan pada salah satu pembantaian komunis paling berdarah dan paling dibungkam dalam sejarah, Martin memperdalam komitmennya pada sastra – yang, seperti yang dia katakan, “membela para korban, bukan kekuasaan”. Dengan nama pena Martin, ia menulis novel dan cerita pendek, fiksi dan non-fiksi, tentang penderitaan rakyat, orang-orang yang dihilangkan, dan aspirasi sebuah generasi yang dibungkam. Ia menulis dalam Bahasa Indonesia – salah satu bahasa Indonesia yang diadopsi sebagai bahasa perjuangan nasional pada tahun 1928 dan menjadi matang karena kebutuhan melalui perjuangan anti-kolonial dan anti-feodal pada tahun 1930-an dan 1940-an.

Dalam sebuah cerita pendek, tokoh utama Dewangga terbaring di ranjang kematiannya, menghidupkan kembali kenangan pernikahannya dengan suaminya, Abdullah. Hanya di saat-saat terakhirnya, setelah seumur hidup dihabiskan bersama dalam keheningan, mereka akhirnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan masa lalu mereka yang militan satu sama lain – Abdullah sebagai aktivis yang dipenjara pada tahun 1965, dan Dewangga sebagai pengorganisir petani yang tidak memiliki tanah. Memoar terbaru Martin, ia berharap, dapat menghidupkan kembali kisah-kisah Dewangga dan Abdullah yang tidak biasa ini untuk generasi muda tentang kehidupan sebelum 1965, kehidupan setelahnya, dan kondisi-kondisi yang menyebabkan luka yang masih terbuka dalam sejarah Indonesia.

Kami adalah Pewaris Sah Budaya Dunia.

Ketika mereka mengatakan “timur itu merah”, itu karena timur memang merah. Pada tahun 1965, PKI memiliki tiga setengah juta kader dan 20 juta anggota dalam organisasi massa pemuda, wanita, petani, dan buruh. PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Lekra adalah salah satu organisasi massanya yang memiliki lebih dari 200.000 anggota, dengan total 1,5 juta pendukung. Lekra mungkin merupakan organisasi budaya terbesar di dunia yang tidak berafiliasi dengan negara yang pernah ada. Tidak banyak yang diketahui tentang organisasi bersejarah ini.

Sebagai mantan anggota Lekra, Martin mengenang, “Saya tertarik dengan pandangan organisasi ini bahwa sastra harus berpihak dan menegakkan keadilan bagi mayoritas yang tertindas, yaitu buruh, petani, dan nelayan. Sastra, dan seni pada umumnya, ditakdirkan untuk membela kaum tertindas”. Pada bulan Agustus tahun ini, Lekra akan merayakan tujuh puluh tahun sejak didirikan – berbagi tanggal 17 Agustus dengan kemerdekaan Indonesia, sebuah perjuangan yang selalu terkait erat dengan pertarungan budaya.

Dua dekade sebelumnya, kemerdekaan nasional Indonesia lahir dari sebuah seruan budaya. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Belanda dan Jepang terus mempertahankan kepentingan kolonialnya hingga tahun 1949. Gelanggang, sekelompok seniman yang tergabung dalam majalah mingguan Siasat yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia, menerbitkan “Surat Kepercayaan”, sebuah manifesto budaya untuk negara yang baru berusia beberapa bulan:

Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. […] Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat, bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. […] Penghargaan kami terhadap keadaan keliling (masyarakat) adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman.1

Pada masa inilah banyak organisasi kebudayaan revolusioner tumbuh subur. Lekra bukan hanya yang terbesar, tetapi juga yang paling berhaluan kiri. Banyak anggota seniornya adalah kader PKI, termasuk dua anggota pendiri Lekra: Njoto, redaktur Harian Rakjat yang terpilih menjadi anggota politbiro PKI yang beranggotakan lima orang, dan D.N. Aidit, calon sekretaris jenderal PKI. Keduanya dibunuh pada tahun 1965.

Pada Kongres Nasional pertama Lekra pada tahun 1959, Sekretaris Jenderal Joebaar Ajoeb mengatakan, “Lekra didirikan pada tahun 1950 karena kesadaran akan esensi Revolusi Agustus 1945 dan hubungan antara Revolusi dan kebudayaan, kesadaran bahwa Revolusi memiliki arti penting bagi kebudayaan, dan pada saat yang sama, kebudayaan memiliki arti penting bagi Revolusi Agustus.”

Dari kongres ini, Lekra dibagi menjadi tujuh lembaga: Sastra, Seni Rupa, Film, Teater, Musik, Tari, dan Sains. Melalui masing-masing bahasa artistik ini, para seniman Lekra berusaha membangun sebuah kebudayaan baru yang berakar pada tradisi, dan diresapi oleh gagasan-gagasan revolusioner. Tugas-tugas kebudayaan yang diemban sangat banyak dan berat; mulai dari mensistematisasi musik populer dan tradisional hingga mengidentifikasi aspek-aspek dekaden yang masih ada, dari mengembangkan program pendidikan politik kebudayaan hingga mendorong produksi kreatif yang baru, dari menemukan kembali “musik rakyat” dan alat musik hingga mengorganisir pertukaran budaya internasional. Selama lima belas tahun keberadaannya, Lekra tidak hanya memobilisasi jutaan orang, tetapi juga mengembangkan praktik-praktik kebudayaan yang berakar pada kondisi konkret dan material masyarakat. Dari pengorganisasian mereka, bentuk-bentuk ekspresif baru dan teori-teori artistik baru muncul – pada dasarnya, mereka menulis sejarah seni dalam tradisi Marxis.

Untuk Menangkap Detak Jantung Mereka yang Ada di Bawah.

Salah satu prinsip utama Lekra adalah Turun ke bawah atau turba (“turun dari atas”2), yang diwujudkan dalam Kongres Nasional pertama sebagai sebuah teori untuk memandu kerja-kerja para seniman-militan. “Secara harfiah, turba berarti turun ke bawah – bekerja, makan, hidup bersama buruh, petani tak bertanah, dan nelayan,” jelas Martin. Bersama dengan “tiga sama” – bekerja sama, makan sama, tidur sama – metodologi ini “merupakan cara untuk mengintensifkan imajinasi dan inspirasi, untuk mempertajam perasaan tentang betapa sulitnya kehidupan masyarakat”.

Hersri Setiawan adalah anggota Lekra lainnya dan perwakilan Indonesia untuk Asosiasi Penulis Afro-Asia pada tahun 1960-an. Dia dipenjara di Pulau Buru selama bertahun-tahun karena kiprahnya bersama Lekra. Dalam film dokumenter Tjidurian 19 – yang dinamai sesuai dengan alamat kantor sekretariat Lekra di Jakarta yang digerebek saat penumpasan – dia mengingat menghabiskan hari-hari mencangkul dan mencabut gulma serta malam hari mendiskusikan dongeng-dongeng rakyat sambil menenun bersama para petani. Bagi Hersri, tujuan seorang seniman adalah untuk “menangkap detak jantung mereka yang berada di bawah”.

Martin bercerita tentang Amrus Natalsya, seorang pematung Lekra terkemuka yang karyanya dikagumi oleh Presiden Sukarno dan dipamerkan dalam pameran seni Konferensi Bandung. Amrus tinggal di tengah-tengah para petani di Jawa Tengah dan menciptakan salah satu patung kayunya yang paling terkenal setelah terjadi sengketa tanah yang mengakibatkan kematian sebelas petani yang tidak memiliki tanah. Karya tersebut merupakan catatan dari sebuah peristiwa, analisis dari perjuangan kelas, dan perwujudan dari prinsip Lekra kreativitas individual dan kearifan massa. Amrus yang kini berusia delapan puluh enam tahun melakukan pameran tunggal terakhirnya di Jakarta tahun lalu yang berjudul Terakhir, selamat tinggal dan terima kasih.

Tetapi Semangat itu Hidup, Jika Ia Benar.

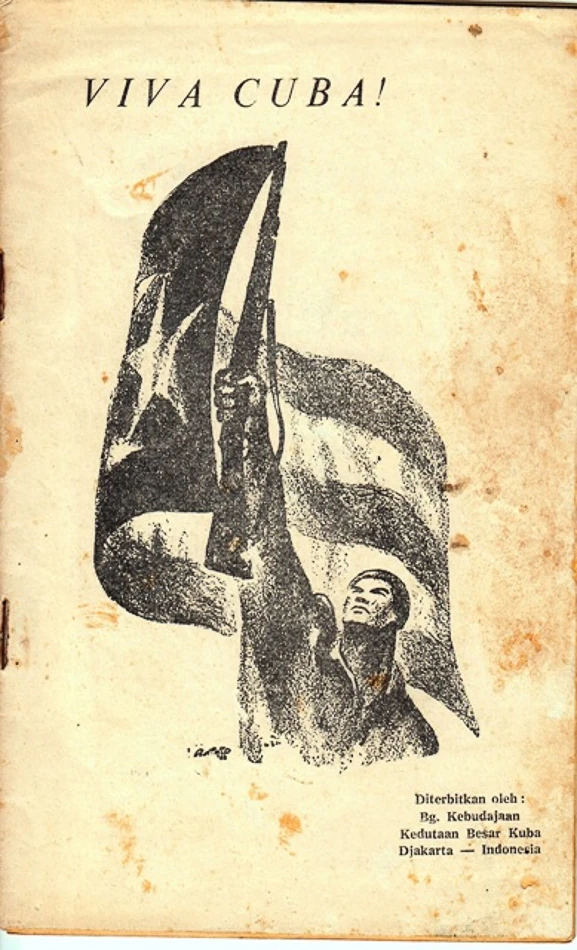

Pada tahun 1959, Sukarno meminta para seniman untuk berdiri di barisan anti-kolonial dan anti-imperialis. Dia tahu bahwa mengembangkan budaya nasional yang kuat haruslah anti-imperialis. “Kita harus lebih waspada, lebih ulet, dan lebih gigih menentang kebudayaan imperialis, terutama kebudayaan imperialis Amerika Serikat, yang pada kenyataannya terus mengancam kita dalam berbagai bentuk dan cara.” Tahun itu juga merupakan tahun Revolusi Kuba.

Dalam enam tahun sebelum Sukarno digulingkan, ia semakin dekat dengan sayap kiri Gerakan Non-Blok, di mana Kuba dan Indonesia menjadi bagiannya. Mereka bersatu melawan imperialisme dan bersama-sama mengorganisir Konferensi Tricontinental yang berlangsung di Havana pada tahun 1966 – konferensi yang kami hormati dengan nama kami sendiri di Tricontinental: Institut Penelitian Sosial (tulisan ini ditulis dan diterbitkan oleh Tricontinental—penj.) . Baik PKI, Lekra, maupun kepresidenan Sukarno tidak akan hidup untuk menyaksikan konferensi tersebut.

Tetapi sejarah mempersenjatai kita. “Bagi generasi muda, sangat penting untuk menyampaikan kepada mereka tentang masa lalu dan sejarah negara ini”, Martin menegaskan. Dalam Pengadilan Rakyat Internasional tahun 2015 tentang peristiwa 1965, Martin memberikan kesaksian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang ia lihat. Ketika ditanya tentang afiliasi PKI-nya – sebuah partai yang masih ilegal – ia menjawab, dengan risiko besar bagi dirinya sendiri, bahwa ia tidak pernah menyesal bergabung dengan PKI saat berusia dua puluh tahun. “Saya seorang manusia, saya bangga bahwa saya memiliki cita-cita, bahkan jika semua orang mengutuk apa yang saya cita-citakan”.

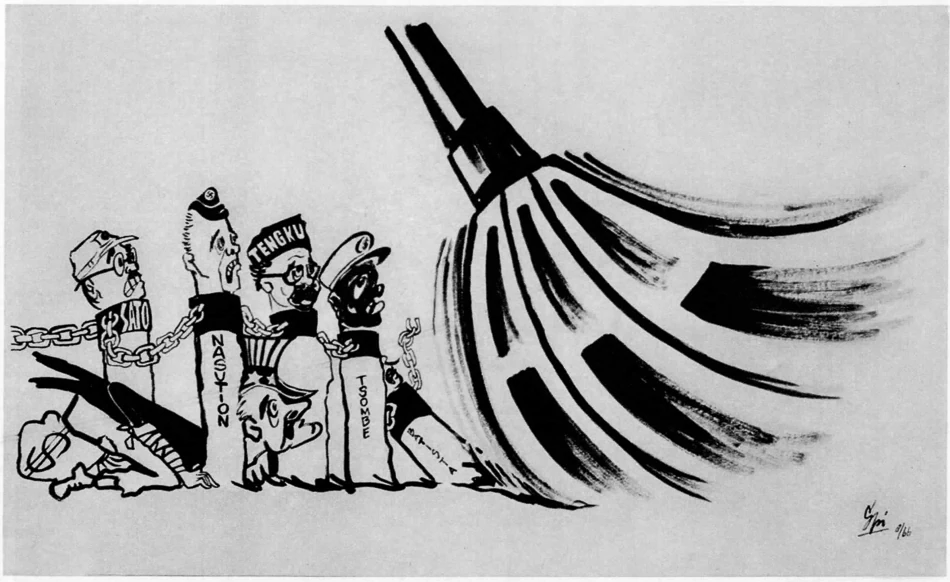

Pada tahun 1966, Asosiasi Penulis Afro-Asia menyelenggarakan Pameran Karikatur Anti-Imperialis di Beijing, yang menampilkan 180 karya dari 24 negara di benua Asia dan Afrika. Mengikuti jejak ini, Tricontinental: Institute for Social Research dan International Week of Anti-Imperialist Struggle telah menyelenggarakan serangkaian empat Pameran Poster Anti-Imperialis. Kami telah memiliki lebih dari 145 seniman dari 35 negara yang menyumbangkan karya pada tiga siklus pertama kami yang bertemakan “Kapitalisme”, “Neoliberalisme”, dan “Imperialisme”. Pameran ketiga diluncurkan pada tanggal 1 Oktober sebagai bagian dari pekan aksi dari tanggal 5-10 Oktober, yang diselenggarakan oleh ratusan gerakan rakyat dan organisasi politik di seluruh dunia.

“Organisasi formal bisa hilang, organisasi partai bisa dihapuskan”, penyair Lekra, Putu Oka Sukanta, mengingatkan kita, “tetapi semangatnya tetap hidup, jika ia benar”. Kami mengajak Anda untuk menyumbangkan karya seni untuk pameran kami agar kita dapat – dalam semangat Lekra yang berulang tahun ketujuh puluh – memadukan kreativitas individu dengan kearifan massa.

Martin Aleida adalah seorang penyintas dari pergolakan politik berdarah di Indonesia pada tahun 1965-1966 yang menewaskan ratusan ribu orang. Ia adalah mantan wartawan Harian Rakjat dan editor majalah bulanan Lekra, Zaman Baru. Ia ditahan selama hampir satu tahun saat usianya baru dua puluh dua tahun. Setelah dibebaskan, ia menulis sejumlah cerita pendek tentang dampak pembantaian yang dilakukan oleh tentara dan paramiliter. Ia bekerja sebagai reporter untuk TEMPO, sebuah berita mingguan terkemuka di Jakarta pada tahun 1971 dan beberapa kali diinterogasi oleh penguasa militer di bawah rezim pro-Amerika Serikat pimpinan Jenderal Soeharto.